고남률

KOH Nam Ryul

강남대학교 회화디자인학부 시각디자인 학사

작가의 말

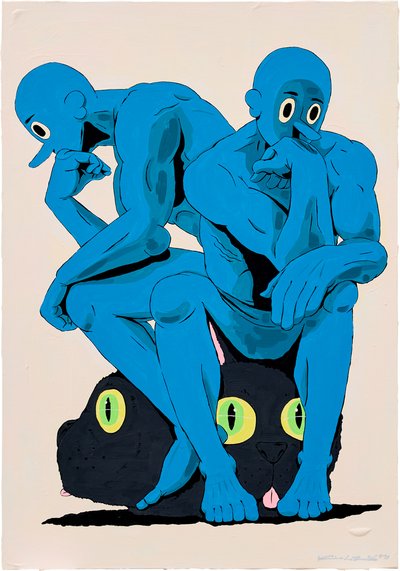

2021 ~ 2024 블루가이▼

작가는 스스로에 대한 고찰을 쉬지 않고, 자화상을 통해 작업물 내 자아를 투영하곤 한다.

‘나에 대한 고찰’ 이는 작가의 끊임없는 동기와 무수한 결과, 그리고 열정을 끌어내는 원천이라고 할 수 있다.

결국 작가는 현실과 타협하기 보다 이상을 좇기로 했다.

작가의 정체성으로 자리 잡은 [블루가이] 역시 이상적인 사상을 추구하는 ‘피사체’로 표현된다.

가끔 현실과 이상의 벽이 무너질 때도 있었지만, 채워지지 않는 무언가가 이상 속으로 발걸음을 옮기게 했다.

전시가 끝난 후, 작가는 얼마나 성장해 있을지, 변한 것과 얻은 것은 무엇일지 확실하진 않지만,

그 속에서 나 역시 전환점이 있길 바란다.

[블루가이]

다양한 연구를 통해 밝혀진 사실로, ‘파란색’은 시간이 천천히 흐르는 것처럼 느끼도록 한다.

이는 작가의 이상과도 많이 닮아 있다.

‘블루가이’는 현재에 안주하지 않는 작가의 정체성을 의미한다. 현실에 얽매이지 않고,

나아가는 방향이 지겹지 않도록, 시간이 흐를수록 성장하지만, 좋아하는 일만 하고 싶은, 어쩌면 ‘철들지 않는 나’

작가는 ‘블루가이’를 통해 시간이 조금이라도 천천히 흐르길 바랄 수도 있겠다.

시간이 지남에 따라 현실과 타협하는 내가 아닌, 이상을 통해 앞으로 나아가는 자신만 남길.

내가 옳다고 생각하는 일만을 꾸준히 하다 보면 결국에는 나도 옳은 사람이 되길.

작가는 스스로 좀 더 나답길 바라며 ‘블루가이’를 통해 방향을 잡아갔다.

2025~

[매너리즘]

지금껏 그림을 통해 '나'에 대해 성찰했고, 그림을 그리는 시간은 '나'를 마주하는 시간이었다.

눈에 익어버린 그림체에서 오는 따분함, 새로운 그림을 찾고자 하는 의지, 뒤처져버린 손.

고정관념에 갇혀 매너리즘에 빠진 '나'를 마주했다.

[틀]

수업 중 책상 위에 그리던 낙서, 심심할 때면 꺼내어 그리던 조그마한 스케치북을 떠올려본다. 그 위에 늘 선명하게 그려지던 라인.

어쩌면 귀차니즘과 편의성으로 시작된 그 얇은 ‘선’이 나를 가두는 ‘틀’이 된 건 아니었을까.

[깨다]

기존의 것을 내려놓는 과정이며, 새로운 '나'로 탈바꿈하는 시도를 보여준다.

라인을 잡아 명확한 형태로 메시지를 전하려 했다면, 색과 색이 만나 경계를 이루고, 면과 면이 만나도록 한다.

라인을 제거함으로써 형태와 공간은 더 예외적으로 흐르고, 색과 면이 명암대비를 이룬다.

이는 누구나 고정관념이라는 틀을 깨고, 울타리 밖으로 나아가 홀로 설 수 있다는 강한 메시지를 전달한다.

틀 - 말▼

그림을 그리면서 문득문득 답답함을 느끼기 시작했다.

익숙해진 재료와 선, 편리해진 도구는 편안함을 주었지만, 어느 순간부터 그것들이 나를 가두는 울타리가 되어 있었다.

마커라는 편의 속에서 테두리를 그으며 완성하는 방식은 내 그림을 ‘익숙함’ 안에만 머물게 했고, 나는 발전하고 싶었지만, 동시에 매너리즘에 갇혀 있었다.

그러던 중 제주도에서 마주친 한 마리의 말이 있었다.

언뜻 보기엔 자유로워 보였지만, 실상은 울타리 안에 있었다.

그 말을 보며 문득 나 자신을 보게 되었다.

울타리 밖을 모르는 건지, 알고도 나가지 않는 건지.

결국 내가 내린 결론은 두려움이었다.

해보지 않은 것에 대한 두려움, 모르기 때문에 그나마 익숙한 틀 안에 있으려는 마음.

하지만 그걸 알아챘을 때, 그 두려움은 괴로움이 아니라 시작이 되었다.

그리고 나는 ‘말’을 그리기 시작했다.

이 말은 나이기도 하고, 울타리 안에 있지만 여전히 상상할 수 있는 존재이기도 하다.

그는 도망치지 않지만, 꿈을 꾼다.

움직이지 않아도, 머릿속 어딘가에서는 바다를 건너고 있다.