임정철

Jung Cheol Lim

Columbus College of Art and Design Fine Art 학사

작가의 말

나는 디지털 매체 속에서 살아간다. 매일 쏟아지는 수많은 이미지와 정보. 그중 오래 기억되는 것은 거의 없다. 정보는 넘치지만, 본질은 흐릿하고 손에 잡히지 않는다. 시선은 끊임없이 움직이고, 기억은 금방 흩어진다.

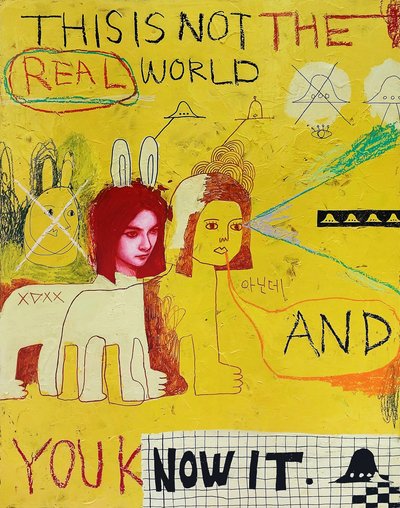

내 작업은 이 과잉된 감각과 흐릿한 기억에 대한 반응이다. 대량의 이미지가 무의식적으로 스며들고, 그 조각들이 충돌하고 겹치고 탈락하는 과정을 지나 불확실한 형태로 화면에 남는다. 선과 색이 흘러가듯 쌓이고 흩어지는 모습은, 내가 매일 경험하는 감각의 단면이다. 완성이나 결론을 향하지 않는 과정이 내가 회화를 통해 얻는 자유다. 화면에는 중심이 없다. 출발한 이미지가 곧 밀려나고, 덮이고, 지워진다. 정해진 이야기는 없다. 흔적만 남는다. 나는 이 충돌과 흐름, 멈춤과 탈락을 기록한다.

토끼는 이 흐름 속에서 하나의 장치가 된다. 토끼는 어떤 얼굴이든 긴 귀 하나로 상징이 된다. 반면, 다른 동물들은 고유의 형태를 갖추어야만 인식된다. 토끼를 그린다고 말하지만, 사실 어떤 형상이든 그릴 수 있다. 긴 귀 하나만 있으면 된다. 가장 구체적인 대상을 빌려 가장 불확실한 형상을 만든다. 토끼는 그렇게 불확정성을 유지하는 데 적합한 기호다.

내 그림에 반복적으로 등장하는 토끼, 비행접시, 눈동자, 얼굴, 기호들은 특정한 이야기를 가리키지 않는다. 감정이 남긴 흔적, 기억이 스쳐간 자리일 뿐이다. 나는 반복을 통해 기억을 쌓기보다, 망각을 둘러싸는 방식을 택한다. 겹치고 흐려지고 탈락하는 이미지들은 스크롤을 멈춘 화면 조각 같기도 하고, 로딩 중 멈춘 장면 같기도 하다. 우리가 매일 겪는 감각의 속도와 비슷하다.

작업을 하면서 자주 묻는다. 이 이미지들은 어디서 왔을까. 하지만 결국 더 중요한 건, 지금 여기 이렇게 떠 있다는 사실이다. 나는 여전히 중심이 없는 상태에서 그리고 있다.